【编者按】

当Z世代对话红星,一场跨越时空的精神共振。拒绝精神内耗!红色经典里有永不褪色的信仰密码,跟随革命者的脚步,解锁属于你的人生答案。

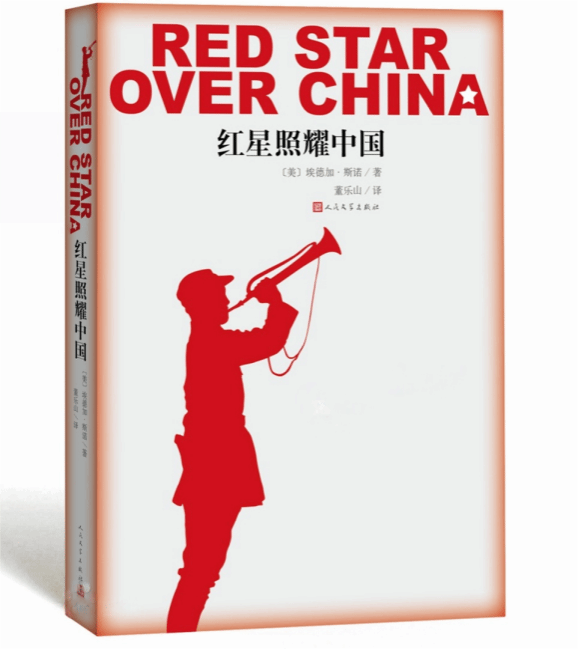

1.《红星照耀中国》

【作者】埃德加·斯诺

【书籍简介】

曾易名为《西行漫记》,于1937年10月在伦敦首次出版,于1938年2月首次出版中文版。1936年他深入陕北革命根据地,实地采访,真实记录了所见所闻,报道了中国工农红军及许多领袖将领的情况,展示了中国共产党为民族解放艰苦奋斗、牺牲奉献的精神,向世界客观报道了共产党和红军的真实情况,瓦解了种种歪曲、丑化共产党的谣言,让西方人全面了解中国共产党人的真实生活。

【推荐理由】

在流量裹挟认知的今天,翻开埃德加·斯诺泛黄的采访手记,《红星照耀中国》依旧闪耀着穿透历史的灼灼光华。这位美国记者在1936年突破重围进入陕北苏区,用镜头与钢笔镌刻下中国革命的真实群像,让世界第一次看见了红星照耀下的人与事。

在延安的窑洞里,斯诺捕捉到了革命者最本真的样态:毛泽东在煤油灯下批注《资治通鉴》,周恩来教红小鬼拼写拉丁字母,朱德与士兵同食一锅野菜汤。这些褪去光环的日常细节,拼凑出理想主义者最动人的生命图景。当斯诺问及红军的信仰源泉时,十五岁的“红小鬼”挺直胸膛回答:“我们为革命活着”,这种超越物质的精神力量,恰是理解中国革命最本质的密码。

书中记录的二十万公里长征,不是浪漫化的冒险传奇,而是由草鞋丈量的信仰之路。湘江血战中漂浮的绷带,泸定铁索上凝固的血痕,松潘草地里的森森白骨,这些被数字简化的苦难背后,站立着一个个有名有姓的个体生命。斯诺用人类学家的细致笔触,将革命与战争还原为有温度的人性叙事。

它不仅是为历史祛魅的珍贵底本,更映照出当代青年稀缺的精神钙质。当我们在后现代迷雾中追问意义时,不妨聆听书中那些年轻战士的告白:“我们改变不了过去,但可以创造未来。”这种将个体生命熔铸于时代洪流的勇气,恰是超越时空的精神馈赠。

2.《青春之歌》

【作者】杨沫

【书籍简介】

杨沫以亲身经历为素材创作的半自传体小说,小说以20世纪30年代日本侵华过程中发生的“九·一八事变”到“一二·九运动”的爱国学生运动为背景,以学生运动为主线,塑造了林道静这一在三十年代觉醒、成长的革命青年典型形象,展现了她从出身资产阶级家庭的知识女青年,克服小资产阶级思想,成长为无产阶级革命战士的艰难历程,反映了那个时代青年人的理想与追求

【推荐理由】

当“躺平”“摆烂”成为青年亚文化符号,杨沫笔下的林道静们正穿越时空发出诘问:青春究竟该以何种姿态绽放?这部创作于特殊年代的长篇小说,在当下依然激荡着令人震颤的精神力量。

故事始于北平女学生林道静逃离包办婚姻的决绝背影。这个穿着月白旗袍的知识女性,在1930年代民族危亡的迷雾中跌撞前行,从个人主义的幻灭者蜕变为革命理想的殉道者。杨沫以惊人的叙事勇气,将知识分子的精神嬗变解剖得鲜血淋漓——当卢嘉川在刑场上高唱国际歌,当江华用马克思主义解构社会困局,我们看到的不仅是历史洪流中的青春群像,更是一代人寻找精神原乡的集体叙事。

当个体遭遇时代巨轮,是选择做随波逐流的浮萍,还是成为劈浪前行的舵手?在价值多元的今天,《青春之歌》提供的不是标准答案,而是思考的坐标系。或许每个时代都需要自己的“青春之歌”,但那些关于信仰、爱情与生命价值的思考,永远在等待新的和鸣。

(部分图文来自于网络,如涉及版权问题请及时联系小编删除)